据日经亚洲报道,中国生产者价格连续三年下跌,凸显在房地产持续低迷背景下,国内需求依然疲弱。

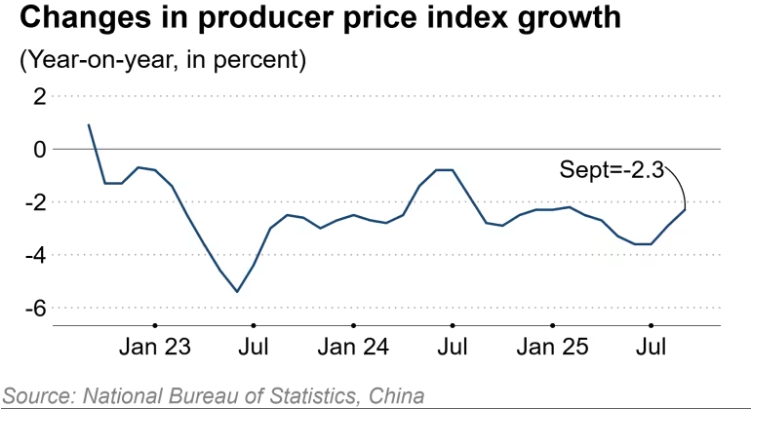

国家统计局周三公布的数据显示,衡量批发价格的生产者价格指数(PPI)同比下降2.3%。这一降幅标志着自2022年10月以来PPI连续三年处于收缩状态,显示政府抑制恶性价格竞争的措施尚未取得显著成效。

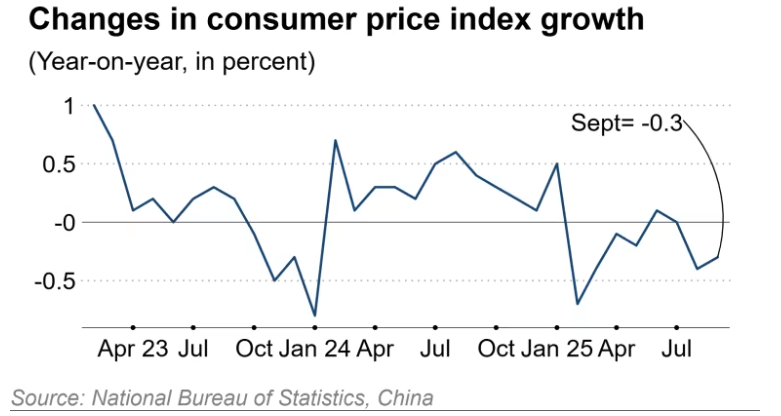

与此同时,消费者价格指数(CPI)同比下降0.3%,虽较8月0.4%的跌幅有所改善,但仍受到猪肉和新鲜蔬菜等食品价格下滑的拖累。环比来看,CPI上涨0.1%。

剔除新鲜食品和能源价格的核心CPI上涨1%,为19个月以来最大涨幅。凯投宏观中国经济学家黄子纯在一份报告中写道:“这主要反映了金价飙升的局部影响,加上消费品以旧换新政策对零售定价的扰动。”

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆表示,PPI比CPI更能反映中国的实际经济状况,因为CPI所涵盖的商品如汽油等,其价格往往受到严格管控。

尽管如此,PPI跌幅已较年内最严重的时期有所收窄。今年6月和7月,PPI曾连续下跌3.6%。

除了有色金属采矿及其上游相关行业,以及自来水生产和供应外,大多数行业仍面临价格下滑。荷兰国际集团大中华区首席经济学家宋林表示,三季度经济动能放缓,加上再次出现通缩,说明货币政策仍有进一步宽松的空间。

不过,黄子纯指出,PPI的回升更多是基于去年同期基数较低。他预计,“在需求端支持不足的情况下,CPI和PPI将在今年和明年都维持通缩。”

中国政府已经启动所谓的“反内卷”行动,试图遏制汽车、光伏、外卖和货运等行业的“无序”价格竞争。

包括杨宇霆在内的一些经济学家将这一行动比作“窗口指导”,认为其影响可能只是短期的。他表示:“最终,中国还是需要扩大内需。”

他说,要实现可持续增长,关键在于通过刺激政策提振经济,并将增长模式从投资转向消费。这一观点也呼应了国际货币基金组织上周的建议,即中国应加大社会保障支出、整顿房地产行业,同时减少对工业政策的支持。

自2020年起的房地产市场整顿导致楼市低迷,有人担心长期通缩风险可能重演日本的情景。上世纪90年代初,日本楼市崩盘后经济长期陷入低增长。

市场将关注下周召开的中共十九届四中全会,是否会在2026年起的新五年规划中提出支持消费的政策。